문화

박순철 작가

tlatks1026@hanmail.net

2023-11-08

삶의 풍경이 머무는 곳 <엽편 소설>

[엽편] 이장(里長)네 집

'글. 박순철'

한낮의 태양이 이글거린다. 매미 우는 소리가 간간히 들려오는 조용하기 그지없는 시골마을, 마치 영화 속 풍경처럼 정겹다. 구불구불한 신작로에 미루나무가 줄지어 서 있는 모습은 평화롭기만 하다.

마을과는 한참 떨어진 들녘, 강물이 양쪽에서 모여드는 일명 합수머리, 그 한쪽 귀퉁이에서 젊은 부부가 콩밭을 메고 있다.

“형 좀 쉬었다 하자.”

“힘들면 집에 들어가서 쉬어?”

“아니야, 힘은 들어도 기분은 좋아”

남길이가 호미자루를 놓고 밭둑에 있는 나무 그늘을 찾아간다. 아내의 얼굴이 무척 앳돼 보인다. 얼굴 그을까봐 모자위에 수건까지 둘렀지만 따가운 자외선을 피하기는 어려울 듯하다. 남길이가 밀짚모자를 벗어 아내에게 설렁설렁 부채질을 해준다.

“형, 가을에 이 밭에서 콩 얼마나 수확할 수 있어?”

“글쎄, 두 가마,”

“에게게, 이렇게 땀을 뻘뻘 흐리며 일하는데 고작 두 가마니야?

“허허 이 사람이, 잘 되어야 두 가마니이지, 가뭄이 들거나 서리가 일찍 내리면 한 가마니도 건지기 어려워”

“정말?”

“그래, 그래서 농사짓는 게 힘은 들고 소득은 없고 그렇다고”

“너무한다. 이렇게 열심히 일하는데…”

“지금은 그래도 몇 년 고생하면 우리 농촌도 잘 살 수 있을 거야. 그때는 우리 각시 강원도 산골 신랑 만난 것 후회하지 않을 거야”

“정말 그런 날이 올까?”

가난한 농촌에서 맏이로 태어난 남길이는 초등학교 졸업 후 배움의 갈증을 독학으로 풀어야 했다. 그야말로, 청경우독(晴耕雨讀)하고 주경야독(晝耕夜讀)하는 고행이었다. 앞뒤가 꽉 막힌 산골이어서 어려운 수학 공식이나 영어단어를 누구에게 물어볼 사람도 없었다. 오로지 혼자 외로운 싸움을 할 수밖에 없었다. 어렵게 중학교 과정은 마칠 수 있었으나 더 이상은 나아가지 못했다.

그 즈음 서울에서 봉사활동 온 학생들이 있었다. 남녀 합해서 열 명이었다. 마을에는 또래의 젊은이들이 있었지만 나서기를 꺼리는 편이었다. 학생들과 부락의 가교 역할은 원만한 성격의 소유자인 남길이 몫이 되었다.

“형, 마을위생 상태가 너무 엉망이에요. 하수구나 도랑 주변에 소독도 하고 정비도 좀 했으면 좋겠는데 어르신들이 허락하지 않아요. 소독을 하면 누에가 죽을지도 모르고, 가축에게도 나쁘다면서요?”

“그래, 나도 그런 생각을 했었지만 일은 바쁘고 따라주는 사람도 없고 해서 못했어. 잘 되었네. 어른들은 내가 설득할 테니 일할 준비나 하라고”

서울에서 나고 자란 서경희, 그의 눈에 비친 농촌 풍경은 지상낙원이었다. 빌딩숲에서의 답답함, 숨이 막힐 듯한 매연을 벗어나자 딴 세상에 온 것 같았다. ‘맴 맴’하고 울어대는 매미소리가 더 없이 청량하게 들렸고 푸른 들판에서 불어오는 시원한 바람은 미소를 절로 머금게 했다.

몸에 익숙하지도 않은 김매기를 마친 경희가 땀으로 얼룩진 몸을 씻고 밖으로 나왔을 땐 하늘에 두둥실 밝은 달이 떠올랐다. 시원한 바람도 함께 불어왔다.

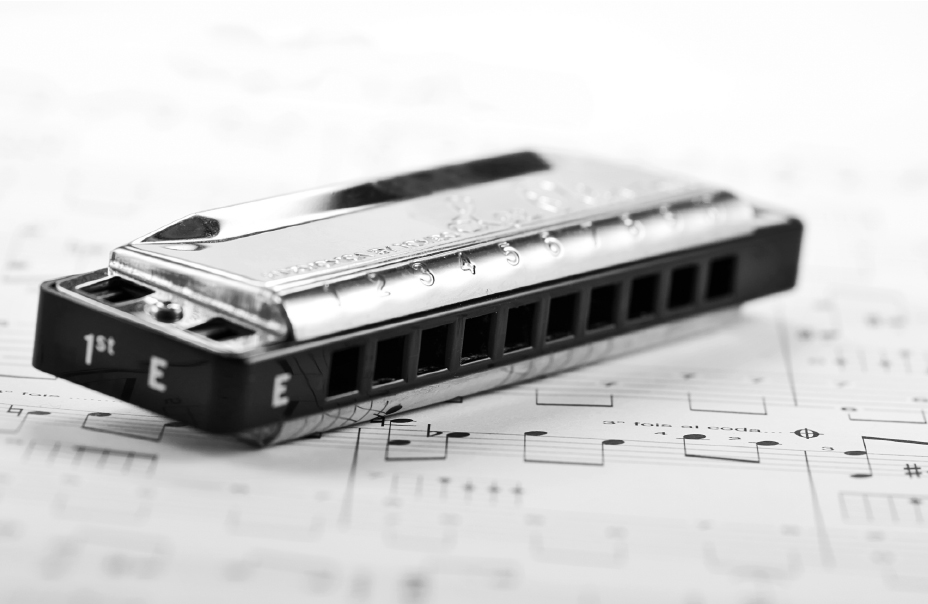

그때 고운 하모니카 소리가 들려왔다. 경희가 좋아하는 이태리 민요 ‘산타 루치아’였다. 세상에 태어나서 처음 듣는 음악 같았다. 음악이 황홀하거나 장엄해서는 더더욱 아니었다. 일찍이 경험하지 못한 일이기도 했다. 하모니카 소리를 따라서 한 발 한 발 다가가니 그 곳에는 놀랍게도 남길이 혼자서 은비늘이 반짝이는 강물을 바라보며 하모니카를 불고 있었다.

처음에는 놀라게 해주려고 천천히 다가갔으나 그것도 모르고 열중하고 있는 모습에 완전히 압도당하고 말았다. 다음 순간 경희는 자신도 모르게 남길의 하모니카 반주에 맞춰 노래를 부르기 시작했다.

창공에 빛난 별 물 위에 어리어

바람은 고요히 불어오누나.

누구인가 하고 깜짝 놀란 남길이 얼굴을 돌려 경희를 바라보고는 씩 웃으며 다시 하모니카 불기에 열중했다.

내 배는 살같이 바다를 지난다.

산타 루치아. 산타 루치아.

“형! 하모니카 잘 부네요. 보통 솜씨가 아닌 것 같아요?”

“언제 왔어? 그냥 이렇게라도 하지 않으면 너무 암울해서 견딜 수가 있어야지”

“너무 환상적이야. 정말 멋져, 이런 곳에 사는 사람들은 복 받은 사람이야. 그렇지 형?”

“농촌 생활이 오늘처럼 낭만만 있으면 얼마나 좋을까만 힘든 날도 많아.”

경희는 서울에 돌아가서도 그날 밤 하얗게 부서지던 은빛여울을 통해 맑게 들려오던 남길의 하모니카 소리를 잊을 수가 없었다.

가을에 단풍 구경 온 경희는 남길에게 일생을 맡기기로 했다. 부모님은 어떻게든 두 사람을 떼어놓으려 했지만 뜻을 꺾지 못했다. 자식 이기는 부모 없다고 하던 말이 맞는가 보다. 그 일을 두고 마을 사람들은 호박이 넝쿨 채 굴렀다며 남길을 놀리곤 했다.

“형, 누가 오는데…”

밭머리에 바지저고리에 두루마기 입은 노인이 들어서고 있었다.

“이보시게. 젊은 양반, 이 동네 이장님네 집이 어디인가?”

물끄러미 노인을 바라보던 남길이 허리를 펴고 일어섰다.

“이 길로 쭉 가서 오른쪽으로 한참 들어가시면 허름한 싸리 대문집이 나올 겁니다. 그 집이 이장네 집입니다”

“아니, 형!”

“이장네 집을 찾고 있잖아”

“고맙네.”

당시 시골에서는 무슨 일이든 하려면 이장(里長) 도장을 받아야 했다. 무슨 일인지는 몰라도 아마 이장네 집을 찾기 보다는 이장을 만나기 위해서 온 노인으로 보였다.

“형 심술이 대단하네, 나는 몰랐네?”

“심술이 아니야, 이장을 찾는 게 아니고 이장네 집을 찾으니까 그리 대답할 수밖에…”

“형 너무 심했다. 이 더위에 노인 양반에게…”

“괜찮아, 저 할아버지 바늘로 찔러도 피 한 방울 흘리지 않을 분이야”

“왜?”

“우리가 초등학교 때 친구들이랑 누구네 밭인지도 모르고 참외밭에 들어가 서리를 하다가 붙들린 일이 있었거든. 그 밭이 저 할아버지네 밭이었어. 야단맞고 풀려날 줄 알았는데 지서로 끌고 가는 게 아냐. 결국 참외 값을 호되게 물어주고 풀려날 수 있었어”

“그래도 형들이 남의 참외 몰래 딴 것은 분명히 잘못한 거잖아?”

“그때는 참외서리 하다 붙들려도 꿀밤이나 몇 대 맞고 풀려나던 때야, 지금처럼 절도 운운 그런 개념이 아니었어.”

“그래도 되게 치사하다. 나 같으면 잊어버리고 말았겠다.”

“아니야, 저 할아버지에게도 나 보다 두 살 많은 아들이 있었는데 우리보다 장난이 더 심했어. 그 형도 우리 밭 수박 서리를 했었는데 아버지는 알고도 모른 체 하셨어.”

한 30분 지났을까. 조금 전 이장네 집을 묻던 노인이 다시 돌아왔다.

“아니, 이장님이 이 근방에서 콩밭을 매고 있다고 하던데?”

“제가 이장입니다”

“아니 그럼 젊은이가 이장?”

“네, 그런데 무슨 일이신지요?”

“젊은 이장이 너무 고약하군.”

“어르신께서 이장네 집을 물으시기에…”

그 모습을 지켜보던 경희는 웃음을 참지 못해 돌아서서 입을 손으로 막고 있었다.

EDITOR 편집팀

마을과는 한참 떨어진 들녘, 강물이 양쪽에서 모여드는 일명 합수머리, 그 한쪽 귀퉁이에서 젊은 부부가 콩밭을 메고 있다.

“형 좀 쉬었다 하자.”

“힘들면 집에 들어가서 쉬어?”

“아니야, 힘은 들어도 기분은 좋아”

남길이가 호미자루를 놓고 밭둑에 있는 나무 그늘을 찾아간다. 아내의 얼굴이 무척 앳돼 보인다. 얼굴 그을까봐 모자위에 수건까지 둘렀지만 따가운 자외선을 피하기는 어려울 듯하다. 남길이가 밀짚모자를 벗어 아내에게 설렁설렁 부채질을 해준다.

“형, 가을에 이 밭에서 콩 얼마나 수확할 수 있어?”

“글쎄, 두 가마,”

“에게게, 이렇게 땀을 뻘뻘 흐리며 일하는데 고작 두 가마니야?

“허허 이 사람이, 잘 되어야 두 가마니이지, 가뭄이 들거나 서리가 일찍 내리면 한 가마니도 건지기 어려워”

“정말?”

“그래, 그래서 농사짓는 게 힘은 들고 소득은 없고 그렇다고”

“너무한다. 이렇게 열심히 일하는데…”

“지금은 그래도 몇 년 고생하면 우리 농촌도 잘 살 수 있을 거야. 그때는 우리 각시 강원도 산골 신랑 만난 것 후회하지 않을 거야”

“정말 그런 날이 올까?”

가난한 농촌에서 맏이로 태어난 남길이는 초등학교 졸업 후 배움의 갈증을 독학으로 풀어야 했다. 그야말로, 청경우독(晴耕雨讀)하고 주경야독(晝耕夜讀)하는 고행이었다. 앞뒤가 꽉 막힌 산골이어서 어려운 수학 공식이나 영어단어를 누구에게 물어볼 사람도 없었다. 오로지 혼자 외로운 싸움을 할 수밖에 없었다. 어렵게 중학교 과정은 마칠 수 있었으나 더 이상은 나아가지 못했다.

그 즈음 서울에서 봉사활동 온 학생들이 있었다. 남녀 합해서 열 명이었다. 마을에는 또래의 젊은이들이 있었지만 나서기를 꺼리는 편이었다. 학생들과 부락의 가교 역할은 원만한 성격의 소유자인 남길이 몫이 되었다.

“형, 마을위생 상태가 너무 엉망이에요. 하수구나 도랑 주변에 소독도 하고 정비도 좀 했으면 좋겠는데 어르신들이 허락하지 않아요. 소독을 하면 누에가 죽을지도 모르고, 가축에게도 나쁘다면서요?”

“그래, 나도 그런 생각을 했었지만 일은 바쁘고 따라주는 사람도 없고 해서 못했어. 잘 되었네. 어른들은 내가 설득할 테니 일할 준비나 하라고”

서울에서 나고 자란 서경희, 그의 눈에 비친 농촌 풍경은 지상낙원이었다. 빌딩숲에서의 답답함, 숨이 막힐 듯한 매연을 벗어나자 딴 세상에 온 것 같았다. ‘맴 맴’하고 울어대는 매미소리가 더 없이 청량하게 들렸고 푸른 들판에서 불어오는 시원한 바람은 미소를 절로 머금게 했다.

몸에 익숙하지도 않은 김매기를 마친 경희가 땀으로 얼룩진 몸을 씻고 밖으로 나왔을 땐 하늘에 두둥실 밝은 달이 떠올랐다. 시원한 바람도 함께 불어왔다.

그때 고운 하모니카 소리가 들려왔다. 경희가 좋아하는 이태리 민요 ‘산타 루치아’였다. 세상에 태어나서 처음 듣는 음악 같았다. 음악이 황홀하거나 장엄해서는 더더욱 아니었다. 일찍이 경험하지 못한 일이기도 했다. 하모니카 소리를 따라서 한 발 한 발 다가가니 그 곳에는 놀랍게도 남길이 혼자서 은비늘이 반짝이는 강물을 바라보며 하모니카를 불고 있었다.

처음에는 놀라게 해주려고 천천히 다가갔으나 그것도 모르고 열중하고 있는 모습에 완전히 압도당하고 말았다. 다음 순간 경희는 자신도 모르게 남길의 하모니카 반주에 맞춰 노래를 부르기 시작했다.

창공에 빛난 별 물 위에 어리어

바람은 고요히 불어오누나.

누구인가 하고 깜짝 놀란 남길이 얼굴을 돌려 경희를 바라보고는 씩 웃으며 다시 하모니카 불기에 열중했다.

내 배는 살같이 바다를 지난다.

산타 루치아. 산타 루치아.

“형! 하모니카 잘 부네요. 보통 솜씨가 아닌 것 같아요?”

“언제 왔어? 그냥 이렇게라도 하지 않으면 너무 암울해서 견딜 수가 있어야지”

“너무 환상적이야. 정말 멋져, 이런 곳에 사는 사람들은 복 받은 사람이야. 그렇지 형?”

“농촌 생활이 오늘처럼 낭만만 있으면 얼마나 좋을까만 힘든 날도 많아.”

경희는 서울에 돌아가서도 그날 밤 하얗게 부서지던 은빛여울을 통해 맑게 들려오던 남길의 하모니카 소리를 잊을 수가 없었다.

가을에 단풍 구경 온 경희는 남길에게 일생을 맡기기로 했다. 부모님은 어떻게든 두 사람을 떼어놓으려 했지만 뜻을 꺾지 못했다. 자식 이기는 부모 없다고 하던 말이 맞는가 보다. 그 일을 두고 마을 사람들은 호박이 넝쿨 채 굴렀다며 남길을 놀리곤 했다.

“형, 누가 오는데…”

밭머리에 바지저고리에 두루마기 입은 노인이 들어서고 있었다.

“이보시게. 젊은 양반, 이 동네 이장님네 집이 어디인가?”

물끄러미 노인을 바라보던 남길이 허리를 펴고 일어섰다.

“이 길로 쭉 가서 오른쪽으로 한참 들어가시면 허름한 싸리 대문집이 나올 겁니다. 그 집이 이장네 집입니다”

“아니, 형!”

“이장네 집을 찾고 있잖아”

“고맙네.”

당시 시골에서는 무슨 일이든 하려면 이장(里長) 도장을 받아야 했다. 무슨 일인지는 몰라도 아마 이장네 집을 찾기 보다는 이장을 만나기 위해서 온 노인으로 보였다.

“형 심술이 대단하네, 나는 몰랐네?”

“심술이 아니야, 이장을 찾는 게 아니고 이장네 집을 찾으니까 그리 대답할 수밖에…”

“형 너무 심했다. 이 더위에 노인 양반에게…”

“괜찮아, 저 할아버지 바늘로 찔러도 피 한 방울 흘리지 않을 분이야”

“왜?”

“우리가 초등학교 때 친구들이랑 누구네 밭인지도 모르고 참외밭에 들어가 서리를 하다가 붙들린 일이 있었거든. 그 밭이 저 할아버지네 밭이었어. 야단맞고 풀려날 줄 알았는데 지서로 끌고 가는 게 아냐. 결국 참외 값을 호되게 물어주고 풀려날 수 있었어”

“그래도 형들이 남의 참외 몰래 딴 것은 분명히 잘못한 거잖아?”

“그때는 참외서리 하다 붙들려도 꿀밤이나 몇 대 맞고 풀려나던 때야, 지금처럼 절도 운운 그런 개념이 아니었어.”

“그래도 되게 치사하다. 나 같으면 잊어버리고 말았겠다.”

“아니야, 저 할아버지에게도 나 보다 두 살 많은 아들이 있었는데 우리보다 장난이 더 심했어. 그 형도 우리 밭 수박 서리를 했었는데 아버지는 알고도 모른 체 하셨어.”

한 30분 지났을까. 조금 전 이장네 집을 묻던 노인이 다시 돌아왔다.

“아니, 이장님이 이 근방에서 콩밭을 매고 있다고 하던데?”

“제가 이장입니다”

“아니 그럼 젊은이가 이장?”

“네, 그런데 무슨 일이신지요?”

“젊은 이장이 너무 고약하군.”

“어르신께서 이장네 집을 물으시기에…”

그 모습을 지켜보던 경희는 웃음을 참지 못해 돌아서서 입을 손으로 막고 있었다.

EDITOR 편집팀

박순철 작가

이메일 : tlatks1026@hanmail.net

1994년 월간『수필문학』등단

한국문인협회, 충북수필문학회 회원

수필문학충북작가회장, 충북수필부회장 역임.

한국수필문학가협회 이사(현)

중부매일『에세이뜨락』연재(2008∼2011)

충북일보『에세이뜨락』연재(2012∼2013)

충청매일 콩트 연재 (2015∼2018)

충북수필문학상 수상 (2004년)외 다수

수필집『달팽이의 외출』『예일대 친구』『깨우지 마세요』

콩트집 『소갈 씨』

엽편소설집『목격자』

한국문인협회, 충북수필문학회 회원

수필문학충북작가회장, 충북수필부회장 역임.

한국수필문학가협회 이사(현)

중부매일『에세이뜨락』연재(2008∼2011)

충북일보『에세이뜨락』연재(2012∼2013)

충청매일 콩트 연재 (2015∼2018)

충북수필문학상 수상 (2004년)외 다수

수필집『달팽이의 외출』『예일대 친구』『깨우지 마세요』

콩트집 『소갈 씨』

엽편소설집『목격자』

본 칼럼니스트의 최근 글 더보기

-

2024-03-27 08:55:39

-

2024-02-21 08:42:52

-

2024-01-17 09:09:29

-

2023-12-13 08:54:04

-

2023-11-08 08:51:03

해당 카테고리의 다른 글

-

2024-05-10 08:59:03

-

2024-05-09 09:02:58

-

2024-05-08 08:48:18

-

2024-05-02 09:13:43

-

2024-05-02 09:06:49