문화

문화재청

http://www.cha.go.kr

2023-07-14

명사와 국가유산

자연은 우리 삶의 가장 큰 유산입니다

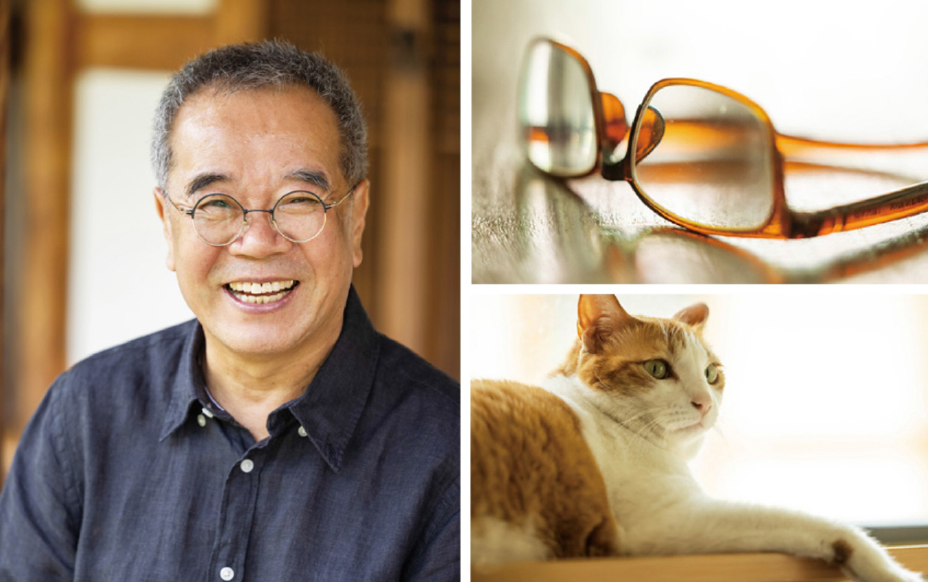

'시인 김용택'

시(詩)로 시대와 한편이 되다

섬진강 시인이라 불리는 그가 사는 전북 임실의 진메마을은 여전히 아름다웠다. 굽이쳐 흐르는 섬진강과 앞으로 쏟아질 듯 짙푸른 숲, 그 안에서 김용택 시인은 "나는 감히 섬진강을 지키는 게 아니라 그냥 이곳에 사는 사람" 이라고 말하며 여전히 시를 쓰며 살고 있었다. 섬진강 앞 그가 자란 한옥의 대청마루에 걸터앉아 두런두런 나눈 이야기를 전한다.

코로나19가 이토록 길게 이어질 줄 아무도 몰랐다. 김용택 시인 또한 그랬다. 여상한 시절이었다면 전국 방방곡곡을 누비며 그의 이야기를 청하는 수많은 사람과 만났을 텐데 코로나19는 시인의 발걸음 역시 고향인 진메마을에서 벗어나지 못하게 만들었다. “집에 있는 시간이 많아지면서 나름의 계획을 세웠어요. 나를 들여다보는 시간을 갖자고 말이죠. 시간을 오래 들여서 읽어야 하는 미술사나 세계사 책들을 많이 봤어요. <종의 기원>과 <코스모스>도 인상 깊게 봤고, 철학책을 읽다 보니 칸트가 좋아지더라고요.”

어제 일기를 오늘 아침에 쓰는 습관을 갖고 있는 김용택 시인은 매일 일기와 글을 썼다. 분량과 소재에 구애받지 않고 자유롭게 쓴 글을 모아보니 5백 편이 넘었고 그중 시를 추려서 2년 만에 시집 『모두가 첫날처럼』도 펴냈다. 새롭고 감동적인 나날이 우리 모두의 ‘첫날’이길 바라는 마음을 담은 이번 시집에서는 시인의 삶과 앎에 대한 통찰을 한층 깊이 있게 만날 수 있다. 김용택 시인은 시(詩)란 시대와 긴장감을 가져야 하고 시대와 한편이 돼야 한다고 했다. 그러기 위해서는 세상에 끊임없이 관심을 두고 공부해야 한다고 말이다.

“아침에 일어나서 포털 사이트에 먼저 들어가요. 정치, 경제, 문화 등 다양한 분야의 언론사 뉴스를 다 찾아봅니다. 요즘 인기 있는 연속극이나 스포츠 명장면, OTT 작품들도 다 챙겨 보고 영화계와 배우들 소식에도 관심이 많습니다. 사람들의 살아가는 이야기들로 세상을 알아가는 거죠.” 김용택 시인은 그렇게 인터넷 세상을 한 바퀴 돈 뒤에 일기를 쓰고 자신의 시를 본다면서 자신의 시가 시대와 동떨어져 있지는 않은지 세상 속에 쓰러지지 않고 서 있는지 끊임없이 확인한다고 했다.

섬진강은 나의 일상, 나의 이야기가 담긴 곳

평생을 섬진강 곁을 지키며 살아오고 섬진강을 소재로 한 시를 써온 김용택 시인에게 섬진강은 어떤 의미일까. “정말 많은 사람이 제게 물어왔어요. 섬진강이 어떤 의미냐고요. 그런데 그건 서울 시민에게 한강이 어떤 의미인지 물어보는 것과 비슷할 것 같아요. 제게 섬진강은 일상 속에 항상 존재하는 강, 우리 동네 앞에 흘러가는 강이에요. 혹자는 나보고 섬진강을 지킨다고 하는데 말도 안 되는 소리예요. 내가 나도 못 지키는데 어떻게 감히 강을 지키겠어요.”

김용택 시인에게 섬진강은 그저 형제인 듯, 공기인 듯, 봄·여름·가을·겨울을 함께 나는 대상이다. 여름이면 수영을 하며 물고기를 잡고 겨울이면 강 가장자리 얼음을 깨고 놀았던 곳, 글로 다 표현할 수 없는 수많은 이야기가 담겨 있는 곳이 섬진강인 것이다.“저는 딱히 여행이나 피서를 가본 적이 없어요. 매일 달라지는 강과 숲의 모습은 늘 감동적이었고 그 아름다움에 한 번도 질려본 적이 없으니까요. 저는 여기가 제일 좋고 편해요. 초등학교 교사로 일할 때 타 학교로 발령을 받아도 덕치초등학교로 자꾸 돌아왔던 것도 그런 이유였어요.” 김용택 시인의 얼굴에 아이 같은 미소가 물감처럼 번진다.

02. 김용택 시인이 국가유산 중 가장 애정하는 농악, 사진은 이리농악의 한 장면 (사진.국립무형유산원)

자연과 계절의 변화가 온전히 느껴지는 한옥의 삶

김용택 시인에게는 섬진강과 느티나무, 숲처럼 껴안고 살고 있는 것이 또 있다. 바로 시인이 태어나고 자라온 한옥이다. 지금은 ‘김용택의 작은 학교’ 혹은 ‘임실김용택시인문학관’으로 불리며 많은 사람이 찾는 소통의 공간이기도 하다.

“오십 살까지 이곳 한옥에서 살았는데 그 정서가 사람하고 딱 맞다고 생각해요. 전통 한옥은 사람에게 공간만 내어주는 게 아니라 함께 숨 쉬며 살아가고 있음을 느끼게 해 주죠. 아무리 더운 여름에도 밤이 되면 시원한 공기를 흡수해 더위를 식혀줬고, 추운 겨울에는 코가 시릴 정도로 웃풍은 강했지만 소복소복 눈 내리는 소리를 들려줬거든요. 창호지 문 사이로 비추는 달빛의 아름다움이야 이루 말할 수 없죠.” 그는 동네 사람들에게 ‘용택이네집’으로 불렸던 이곳에서 마을 주민들과 더불어 살아가면서 많은 추억을 쌓았는데 그중 특히 농악이 기억에 남는다고 했다.

“우리 동네는 추석, 설, 대보름을 비롯해 동네에 새로 집을 짓는 날까지 1년 내내 농악을 즐겼어요. 어릴 때 저는 작고 가벼웠기 때문에 마당에서 밤새 굿을 할 때면 누나들이 여자 한복을 입혀주고 어른들 어깨에 태우기도 했고요. 그때는 농악을 따로 배우지 않았어요. 나무를 하러 산에 올라가면서 작대기로 장구를 흉내 내거나, 어른들이 밥 먹을 때 슬쩍 꽹과리를 가져다가 한쪽에서 쳐보는 식이었지요. 그래도 놀이마당이 시작되면 나름대로 자기만의 몸짓으로 흥겹게 춤을 추곤 했어요. 농악은 농민들이 만들고 온 마을 사람들이 즐기는 종합예술이라고 생각합니다.”

농악은 예술, 그 이상의 가치도 가졌다. 1년 내내 농사를 짓다 보면 동네 사람들끼리 다툴 일도 많은데 이 농악 마당을 통해서 모두가 어울려 춤추고 놀면서 다 잊어버렸다는 것이다. 시인은 지역공동체에 의해 현대까지 이어지고 있는 우리 무형유산 농악에 대한 극진한 애정을 표현했다.한옥 뒤편의 서재에서 이야기를 나누다가 ‘글이 돌아온다’는 뜻의 회문재(回文齋) 편액이 있는 앞마당으로 자리를 옮겼다. 대청마루에 걸터앉자 다양한 풍경이 눈에 들어온다. 김용택 시인이 옮겨 심었다는 느티나무는 그보다 더 큰 숲 안에 안긴 듯 바람 따라 일렁거리고, 한옥마당에서 벗어나지 않는 시인의 고양이 ‘보리’는 연잎이 뜬 작은 샘의 물을 연신 할짝거린다. 자기 모습을 잘 보여주지 않는 꾀꼬리가 포르르 숲을 가로질러 날아다닐 때마다 시인은 꾀꼬리를 번번이 눈에서 놓치는 방문객들을 안타까워했다.

“길을 걷다가 밟힐 것 같은 달팽이 한 마리를 옆으로 치워놓는다고 세상의 생명이 다 구해지는 건 아니에요. 하지만 유산으로서의 자연을 지키고 함께 살아가기 위해서는 발밑의 달팽이 한 마리를 구하는 그런 마음이 필요해요. 자연 속의 작은 것도 소중하게 생각하는 그런 마음이요.”

그가 바라보는 곳을 함께 바라본다. 역시나 그 시선의 끝에는 그가 사랑하는 섬진강과 숲이 있었다.

EDITOR 편집팀

문화재청

전화 : 1600-0064 (고객지원센터)

주소 : 대전광역시 서구 청사로 189 정부대전청사 1동 8-11층, 2동 14층

홈페이지 :

http://www.cha.go.kr

다양하고 유익한 문화재 관련정보

본 칼럼니스트의 최근 글 더보기

-

2024-05-10 08:59:03

-

2024-04-19 09:05:58

-

2024-04-12 09:04:48

-

2024-04-05 09:01:09

-

2024-03-22 09:01:07

해당 카테고리의 다른 글

-

2024-05-10 08:59:03

-

2024-05-09 09:02:58

-

2024-05-08 08:48:18

-

2024-05-02 09:13:43

-

2024-05-02 09:06:49